Les Nains

- Anne

- 24 juil. 2022

- 26 min de lecture

Dernière mise à jour : 22 mars 2024

Étymologie :

NAIN, NAINE, subst. et adj.

Étymol. et Hist. A. 1. Ca 1170 subst. masc. « homme de très petite taille » (Chrétien de Troyes, Erec, éd. M. Roques, 146); xiiie s. subst. fém. naine contrete (Vies des anciens Pères. Malaquin, éd. Méon, Nouv. recueil de fabliaux, t. 2, p. 286, 224) ; fin xiiie s. nine (Chrétien de Troyes, Erec, ms. B.N. 1420, fo9 vo ; correspond à vielle ds éd. M. Roques (2129) et W. Foerster (2183) ; 2. fig. « personne de peu d'envergure » (Voltaire, Lett. pr. roy. de Pr. ds Littré) ; 3. 1840 nain jaune (Ac. Compl. 1842). B. Adj. 1. ca 1210 fig. « de peu de valeur, de peu de considération » (Raoul de Houdenc, Songe d'Enfer, éd. Ph. Lebesgue, 134) ; 2. 1269-78 qualifiant un végétal cedre nain (Jean de Meun, Rose, éd. F.Lecoy, 5932) ; 1636 qualifiant une pers., un animal (Monet, s.v.: homme nain, cheval nain, poule naine). Du lat. nanus « nain ».

Lire également la définition du nom nain afin d'amorcer la réflexion symbolique.

Symbolisme :

Adolphe de Chesnel, auteur d'un Dictionnaire des superstitions, erreurs, préjugés, et traditions populaires... (J.-P. Migne Éditeur, 1856) propose la notice suivante :

BERGMAENNLEIN. Sorte d'esprit familier ou de nain qui se met au service des bergers de l'Oberland, dans le canton de Berne, en Suisse. Il est analogue au Teuz des Bretons. « Anciennement, rapportent les frères Grimm, les hommes habitaient dans les vallées, et, tout autour de leurs habitations, se tenait, dans les cavités des rochers, le petit peuple nain, vivant avec eux en fort bonne intelligence, attendu qu'il travaillait pour eux la nuit, et faisait ce qu'il y avait de plus pénible. Lorsque le peuple de la campagne arrivait, le matin, de bonne heure, avec des charrettes et des instruments, il trouvait, à sa grande surprise, que tout était déjà fait ; et les nains, cachés dans les broussailles, en voyant leur étonnement, faisaient des grands éclats de rire. Souvent les paysans se mettaient en colère lorsqu'ils trouvaient, dans les champs, leurs blés coupés avant qu'ils fussent tout à fait mûrs ; mais quand, bientôt après, ils voyaient tomber la grêle et l'orage éclater, ils songeaient que peut-être pas un épi n'eût échappé au ravage, et ils rendaient sincèrement grâce à la prévoyance du peuple nain. »

BERGMANNCHEN. Nains de l'Allemagne qui sont surtout renommés par leur habileté à découvrir les mines et à travailler les métaux.

BERGWEIBLEIN. On nomme ainsi, en Allemagne, une sorte de nains qui habitent les montagnes.

CORNANDON. L'un des noms que donnent les Bretons aux nains qui sortent la nuit de leurs demeures souterraines, pour venir former une ronde autour des monuments druidiques.

DROWS. Noms que les indigènes des îles Orcades et de Shetland donnent à leurs nains ou gnomes, méchants esprits qui se rendent coupables, dans ces contrées, des mêmes tracasseries auxquelles on les voit se livrer en Ecosse, en Bretagne, en Allemagne, etc.

DUERG. L'un des noms que les Ecossais donnent aux nains qui appartiennent à la classe des esprits.

DVERG. Nom que les Danois donnent à ceux de leurs esprits qui prennent la forme de nains. On écrit dwerg chez les Flamands.

DWARFS. Les Anglais appellent ainsi les nains qui font partie de la classe des esprits.

KORANDOŇ. Les Bretons donnent ce nom à l'une des espèces de leur nombreuse race de nains.

LUTONS. Nom que portent les nains ou follets dans le département du Jura. Ils habitent les cavernes durant l'hiver ; mais pendant la belle saison, ils se répandent dans les fermes où ils rendent toutes sortes de services, comme de battre en grange, de faucher les prés et de faire des fagots, quand tout le monde dort. Le soir, ils dansent au clair de la lune. On doit se contenter de les regarder sans les troubler, encore moins les railler ou les insulter, car ils sont très vindicatifs. Lorsque la neige commence à tomber, les lutons regagnent leur retraite où ils ont eu le soin d'amasser des provisions qu'ils ont dérobées dans les fermes.

NAINS. « Où faut-il aller chercher, dit M. Alfred Maury, l'origine de ces nains dont nous trouvons la croyance si généralement répandue? Ce que les anciens nous disent des dieux cabyres ne nous permet guère de douter que ceux- ci n'aient été les pères des nains des religions celte et scandinave. On sait d'ailleurs que les analogies entre les doctrines du druidisme et celles de l'Orient ne sont pas rares. »

Dans les vallées du canton de Berne, en Suisse, les mains sont bergers ; mais au lieu d'avoir un troupeau de chèvres, ce sont des chamois auxquels ils donnent leurs soins. Avec le lait de ces animaux, ils font des fromages qui , lorsqu'on n'en prend qu'une portion , redeviennent aussitôt entiers, ce qui est d'une grande économie, d'une grande ressource pour ceux qui s'en trouvent approvisionnés. Ces nains vivent paisiblement au fond de leurs cavernes, et se montrent rarement aux hommes ; mais, lorsque cela arrive, c'est le présage d'un malheur, à moins que leur apparition n'ait lieu dans une prairie où ils soient en danse. Cependant ils ramènent souvent à la bergerie les brebis égarées, et déposent dans la forêt des jattes de lait et des corbeilles de fruits pour que les petits enfants qui viennent faire du bois aient ainsi un supplément de nourriture.

« Quelquefois, dit M. Xavier Marmier dans ses Souvenirs de voyages , les nains demandent asile aux hommes, soit parce qu'ils se trouvent trop loin de leur demeure, soit pour célébrer plus solennellement une fête. Un d'entre eux vint un jour demander à un comte, qui était leur voisin, la permission de danser dans son château. Le comte le permit, et, le soir même, voilà une armée de nains qui descend de la colline et se répand à travers les jardins, à travers les haies touffues et les appartements du château. Les uns allument le feu dans les fourneaux et préparent le souper les autres portent des guirlandes de fleurs, des tentures de soie, et décorent la salle . En un instant les lustres sont placés, les flambeaux d'or reluisent sur les murailles et se reflètent dans les glaces. Les danseurs prennent la main de leurs danseuses, les musiciens accordent leurs instruments, et le bal commence. C'est une joie sans égale ; c'est un tourbillon qui ressemble à celui d'une troupe d'oiseaux prenant son vol dans la vallée, à celui des feuilles d'arbres que le vent moissonne dans la forêt. Le comte lui-même se mêle à ces rondes animées. On lui donne la plus grande des danseuses , mais elle tourne si vile qu'il ne peut la suivre. Après ie bal , toutes les tables furent couvertes de nappes brodées , de vaisselle d'or et d'argent. Les nains conduisirent le maître du château à la place d'honneur et on lui servit des mets d'une saveur exquise, et du vin conservé depuis des siècles dans les tonnes de marbre des montagnes. Puis tout disparut comme par enchantement, et le lendemain deux ambassadeurs du royaume des nains vinrent remercier le comte de l'hospitalité qu'il leur avait accordée, et lui remirent une épée et un anneau, en lui disant que ces deux objets lui porteraient à tout jamais bonheur. »

NAINS CHANGÉS EN PIERRES. Spiess rapporte qu'en Bohême et non loin d'Elnboyen, dans une belle vallée où serpente l'Egger, on trouve la célèbre caverne des nains, dont voici la tradition. Ces rochers furent habités autrefois par des nains qui vivaient là en silence, ne faisant aucun mal à personne, et se plaisant, au contraire, à secourir leurs voisins. Ils avaient été longtemps gouvernés par un magicien ; mais un jour qu'ils voulaient célébrer une noce, et qu'à cette fin ils s'étaient rendus à l'église, le magicien se mit dans une épouvantable colère et les métamorphosa en pierres, ou plutôt, comme ils étaient des esprits indestructibles, les renferma au sein de pierres. Ils forment donc aujourd'hui une sorte de chaîne de rochers qui porte le nom de La noce maudite des nains.

NAINS ROUGES . Sortes de lutins qui habitent particulièrement le littoral du pays de Caux, en Normandie ; mais que l'on rencontre encore dans d'autres lieux de la même province. « Un jour, dit Mlle Bosquet dans sa Normandie merveilleuse, a deux pêcheurs qui allaient au fond du Pollet, aperçurent, en approchant du sommet de la côte, un petit garçon assis sur le bord de la route, et lui demandèrent ce qu'il faisait là ?

- Je me repose, dit-il, car je voudrais reprendre ma course jusqu'à Berneville (village situé à une lieue de Pollet) .

- Bien répliqua un des pêcheurs, vous pourrez venir avec nous, c'est le chemin que nous suivons aussi. »

Là-dessus, ils se remirent tous trois en marche. Chemin faisant, le petit garçon inventait mille espiègleries des plus risibles, pour amuser les pêcheurs ; si bien qu'ils se trouvaient très- satisfaits d'avoir recruté sa compagnie. Cependant ils étaient arrivés devant un étang qui est proche de Berneville. Là, notre malicieux gamin se saisit d'un des pêcheurs, et le lança en l'air comme il aurait pu faire d'un volant, et de manière à ce qu'il dût retomber dans l'eau . Mais ce fut une grande surprise pour le méchant lutin de voir, au contraire, que le pêcheur était tombé sain et sauf de l'autre côté de l'étang. Remerciez votre patron, s'écria-t-il de sa petite voix cassée, qui vous a inspiré de prendre ce matin de l'eau bénite à votre lever ; sans quoi il vous fallait essayer d'un bain de surprise. »

On voit dans cette légende, comme dans le plus grand nombre des traditions et de la mythologie populaire, que l'esprit religieux se mêle à la superstition, et qu'il domine toujours dans les illusions de l'ignorance et de la peur. Du moins, il arrive rarement, dans les fables où l'esprit du bien et celui du mal se trouvent aux prises, que ce soit le premier qui succombe ; car le peuple se représente Dieu avec trop de puissance, pour qu'il songe jamais à lui donner l'infériorité dans les choses où il reconnaît son intervention.

ZWERGLA'CHER. Nom que donnent les Allemands à certains trous ou petites cavernes de la partie sud du Harz, qu'ils disent servir d'habitation à des nains. Ceux-ci sont généralement de nature bienveillante et se rendent invisibles au moyen d'un capuchon. Si cependant ils se rendent coupables de certains larcins, ceux qui en sont victimes peuvent alors battre l'air avec des verges, et s'ils réussissent à faire tomber un des capuchons, ils rendent visible celui qui le portait, ce qui permet de le châtier ou de lui faire payer ce qu'il a sous trait. Ces nains possèdent de nombreux trésors et prédisent l'avenir.

*

*

Dans Le Livre des superstitions, Mythes, croyances et légendes (Éditions Robert Laffont, 1995 et 2019), Éloïse Mozzani nous propose la notice suivante :

Compagnons traditionnels des fées dans les traditions nordiques, les nains sont liés au monde souterrain : ils habitent dans des grottes et des cavernes dans les flancs des montagnes, « où ils cachent leurs ateliers de forgerons. C'est là qu'ils fabriquent, avec l'aide des elfes, les épées merveilleuses comme Durandal ou la lance magique d'Odin-Gungnir, que rien ne peut détourner de son but ». (1)

Selon un mythe germano-scandinave, ces génies de la terre proviendrait des vers qui rongeaient le cadavre du géant Ymir ou des vagues formées par le sang de ce dernier. Les dieux leur accordèrent l'esprit et la forme des hommes et attribuèrent à quatre d'entre eux la tâche de soutenir les quatre coins du ciel. Certains suggèrent que l'existence de ces créatures trouve son origine dans les premiers peuples de l'Europe de l'Ouest, dont certains étaient de petits hommes bruns et farouches demeurant dans les forêts ; ils étaient d'habiles mineurs et fondeurs de métaux. Avec le défrichage des forêts et l'apparition de l'agriculture, ces petits hommes, dont on dit qu'ils détestaient le son des cloches des églises, se réfugièrent dans des cavernes où ils auraient habité jusqu'au XVe siècle. Ils détalent avec une telle rapidité à la vue d'un homme qu'on leur attribua des dons surnaturels, celui de l'invisibilité notamment, et qu'on croyait qu'ils vivaient sous la terre.

Signalons qu'on trouve trace dans la littérature grecque de tout petits hommes qui grimpaient sur des échelles pour atteindre le haut de la tasse de vin d'Hercule ; certaines peintures grecques les représentent abattant des épis de blé avec des haches miniatures. Selon Aristote et Pline, des tribus de ces peuples miniatures habitaient les cavernes sur les rives du Nil.

Les nains, qui « symbolisent les forces obscures qui sont en nous », sont décrits dans les légendes comme de laides créatures de la taille d'un pouce et de stature d'un enfant de deux ans ; ils ressemblent grossièrement à des êtres humains, sont très ailes et peuvent apparaître et disparaître avec une très grande rapidité. En Scandinavie et en Allemagne, les nains sont bossus, ont une large tête et une longue barbe, et sont habillés en couleur sombre (noir, marron, gris). Parfois leurs pieds ressemblent à ceux d'une chèvre ou d'une oie.

Ces créatures, qui vivent très longtemps et considèrent que la nourriture est malsaine et raccourcit la vie des hommes, sont censées être regroupées en royaumes ou en tribus gouvernés par un roi ou un chef de clan, et avoir des armées. Les nains gardent jalousement l'or, les métaux précieux, et veillent même sur l'éclat des rayons solaires et lunaires. On prétend qu'ils possèdent dans leurs souterrains des trésors inestimables : celui qui les vole souffre de graves infortunes Détenteurs d'un grand savoir et d'une sagesse bien supérieure à celle de l'homme, les nains dispensent parfois des conseils avisés aux humains qu'ils jugent suffisamment dignes de les recevoir.

Dans le folklore, les nains, qui sont réputés pour leur malice mais aussi pour leur mauvais caractère, peuvent être agaçants, voire malfaisants (ils se moquent des animaux de ferme, enlèvent les enfants et les jeunes filles, ou volent pain et blé). Les nains des mines, considérés en général comme les plus vicieux et les plus imprévisibles, étaient redoutés des mineurs.

Assimilés aux esprits domestiques (lutins, farfadets), ou aux korrigans, les nains se montrent parfois franchement amicaux et serviables, même s'ils se plaignent souvent, dit-on, de la malhonnêteté et du manque de probité de l'espèce humaine. Certains prennent soin des brebis égarées et les ramènent dans leur bergerie, ou déposent dans la forêt des jattes de lait et des corbeilles de fruits pour les enfants. D'autres viennent dans les maisons où ils font le ménage et même la cuisine.

Les Endleute (hommes de la terre) du folklore suisse aident les fermiers à trouver le bétail égaré et ramassent du bois. Dans les vallées du canton de Berne, les nains gardent des chamois et confectionnent, à partir de leur lait, des formages qui, « lorsqu'on n'en prend qu'une portion redeviennent aussitôt entier ». Ces nains bergers, qui vivent au fond de leurs cavernes, apparaissent rarement aux hommes : s'ils se montrent, cela présage un malheur sauf si on les voit danser dans une prairie.

Selon une légende belge, des nains ont construit en trois nuits, dans le Brabant, l'église de Crainhem et l'hôtel de ville de Louvain.

Signalons que la croyance veut qu'une femme qui pénètre dans une grotte aura un enfant nain. Pour les Américains, celui parvient à prendre le chapeau d'un nain et qui le porte peut voir des fées et devenir leur maître.

Des récits esquimaux évoquent également l'existence de nains serviables. Les nains ne sont pas inconnus des Indiens d'Amérique du Nord ; les Cherokee, par exemple, les prennent pur de bons ou de mauvais êtres: en voir un est présage de mort.

Note : 1) Wagner a utilisé cette légende dans sa tétralogie L'Anneau du Nibelung où les Nibelungen, des nains vivant sous la terre, forgent l'or dérobé au Rhin par leur maître Alberich, et perfectionnent pour lui des objets magiques : le Turnhelm, ce « heaume de camouflage » qui permet à volonté de se transformer, et surtout l'Anneau qui donne la toute-puissance.

*

*

Philippe Reyt, dans un article intitulé "La représentation du risque dans l'imaginaire des altitudes." (In : Revue de géographie alpine, tome 88, n°4, 2000. pp. 35-46) montre le lien symbolique qui unit le Nain à la montagne :

Sur le même principe, « l'infiniment grande » montagne, portant dans cette notion d'infini l'impossibilité de la percevoir globalement, se reproduit à l'échelle perceptive sous les traits du nain. L'inversion d'échelle résultant de cette sympathie nain - montagne transfère l'infiniment grand dans un « finiment » petit, jugé à l'aune de l'humain, dont les limites autorisent désormais la perception globale.

Le nain-montagne : Au contraire de la plaine où les composantes bien identifiées du relief et de l'hydrologie génèrent leurs propres images — vouivres des sources et des vallées, dracs des torrents, dragons des fleuves, etc. —, la montagne est indivise. Elle est à la fois la terre, l'eau, le feu, mais aussi le brouillard, le vent, la neige..., et chacune de ses représentations porte en elle l'ensemble de ces dimensions. Dans leur démarche analogique, les sociétés archaïques représentent un écosystème achevé, où chaque aléa impliquant un élément particulier génère également des implications immédiates et visibles sur tous les autres, par l'interpénétration des cercles de similitude. Pour représenter globalement la montagne, considérée non seulement dans sa masse géologique, mais encore dans sa végétation, son orographie et les paramètres climatiques qui lui sont spécifiques, la pensée analogique puise principalement dans un imaginaire de l'extra-humain dont le nain, le vieillard et « l'homme sauvage » comptent parmi les principaux morphèmes. Les images sexuées du faune ou de la fée semblent des altérations médiévales de ces principes analogiques, introduits dans le cadre manichéen par le symbolisme chrétien au travers de caractéristiques nouvelles qui, les éloignant de leur support analogique et de la nature en général pour les rapprocher de l'humain, les singularisent déjà dans une démarche pré-rationaliste : la féminité, la beauté, la jeunesse, la perversité. . .

Le mythe générique du nain-montagne induit de la part des sociétés humaines un comportement ritualisé que l'on interprète depuis le Moyen Âge comme un témoignage de respect, mais qui illustre plus exactement la quête et la mise en pratique d'une connaissance dont le nain est à la fois le garant et l'initiateur. Entretenant de multiples usages dans les terroirs d'altitude, les hommes se doivent de respecter — c'est-à-dire de connaître et d'appliquer - les lois régissant le comportement du nain (l'écosystème montagnard) afin d'anticiper ses mouvements les plus violents. Il n'est pas encore question du diptyque culpabilité/punition-purification, qui introduirait là encore la représentation dans le champ plus tardif du manichéisme. La catastrophe est encore naturelle, indépendante de toute humanité. Au détour d'une moraine sur le glacier de Stampach, en Suisse, un chasseur d'Eisten rencontre un nain vénérable, vêtu d'une redingote bleue et chaussé de larges bottes. Considérant la vallée à ses pieds, le nain morigène l'étroitesse de son lit et de ses bottes. Quelques temps plus tard, le lac se vide, recouvrant une bonne partie de l'alpage et des forêts attenantes : le nain de Stampach vient d'élargir ses bottes (Siegen, 1979 : 39-42).

La symbolique vestimentaire, une redingote bleue comme l'eau du lac, et les incarnations familières, un animal domestique pour le matagot, génie familier des Hautes Alpes (Joisten/Abry, 1995 : 61), un cheval pour le drac des torrents dans le Massif central (Lauras-Pourrat, 1989 : 55), semblent les altérations tardives d'une pensée devenue prérationaliste et réduisant le sensible au seul champ du visible. Car le nain, comme les mythes élémentaires en général, n'est jamais représenté, sinon au travers d'effigies considérées comme telles et qui n'ont d'autre pouvoir que de rendre exploitables pour le rite les différentes dimensions du mythe. Le serván, lutin domestique à qui le folklore a longtemps prescrit de réserver la première part de soupe, se caractérise avant tout par sa discrétion : l'apercevoir ou l'évoquer ouvertement suffit à le faire disparaître à jamais. Le mythe de sa domesticité, qui lui attribue quelques frasques sans gravité, et plus encore sa valeur antiféodale lorsqu'il n'entre plus qu'au service des puissants (Joisten/Abry, 1992 : 317-330), paraissent également des altérations de sa dimension originelle de représentation de la montagne comme œcoumène, et dont il est à ce titre le garant de la connaissance. C'est lui qui permet aux hommes de ressentir, par exemple, l'imminence d'une avalanche (Samivel, 1973 : 161). La symbolique ascensionnelle de la montagne se prête d'ailleurs à la figuration de la quête et de la progression vers la connaissance, le sommet marquant l'un des points centraux de l'univers, au contact de l'éther, la terre et la profondeur. Le serván et le nain sont les gardiens de cette connaissance, figurée par l'inestimable trésor conservé au cœur de la montagne magique. L'image, très répandue, de l'escarboucle de la vouivre à l'assiette d'or du drac, représente le secret de la guérison, de la vie, et de la nature elle-même (Reyt, 2000b). Parfois, c'est la montagne elle-même qui s'entrouvre pour laisser apercevoir, l'espace d'un instant, les trésors qu'elle renferme, mais ceux qui croient les usurper sont invariablement ridiculisés ou punis de mort.

La catholicisation des montagnes : La notion de culpabilité préalable

Après s'être longtemps contentée de liturgiser les grandes figures de la pensée analogique, à travers les fêtes de la Saint-Jean ou celles des Rogations, l'Église les rejette avec force entre les XIIIe et XVIe siècles, assimilant au mal toutes les « forces de nature ». Dracs, vouivres, dragons, nains et autres génies météorologiques deviennent des avatars du démon, qui n'est autre que la nature elle-même (Reyt, 2000a). Par l'appauvrissement sémantique qu'elle induit, la diabolisation porte un coup fatal à ces symboles et sans doute à la pensée analogique elle-même. [...}

La notion de culpabilité préalable altère au Moyen Âge les grandes figures analogiques et les contraint dans le cadre manichéen des légendes, même profanes : ivres de colère après l'enlèvement d'un des leurs, les hommes pourchassent les nains jusqu'aux frontières de la forêt de Mizoen, dans le Dauphine, et provoquent un incendie dont aucun ne réchappe. Dès lors, la végétation ne retient plus la montagne, les torrents la ravinent et les pluies ravagent les plateaux, transformant cette contrée luxuriante en un triste désert (Samivel, 1973 : 158). Le fait que les hommes puissent s'unir aux fées ou venir à bout des nains illustre la dénaturalisation des figures analogiques, désormais déconnectées de leur support naturel et rattachées à l'humain, dans ses faiblesses et sa vulnérabilité profondes. Il s'agit là d'un tournant majeur préfigurant le rationalisme, et induisant l'inversion d'un rapport de forces qui s'achemine désormais vers la domination théorique de l'homme sur la nature. La catastrophe devient « surnaturelle », partie prenante d'une relation de Dieu aux hommes où la nature n'est plus, philosophiquement, nécessaire.

*

*

Dans L'Oracle des Esprits de la Nature (Éditions Exergue, 2015), Loan Miège nous propose une carte intitulée "NIcolas", à laquelle elle fait correspondre le petit texte suivant :

............................................................................................................................................................................................................

« Ouvre-toi aux lois d'Harmonie et applique-les sur Terre ! »

........................................................................................................................................................................................

De la même façon que le monde subtil intrigue les humains, celui de la matière fascine les Esprits de la Nature. Nicolas est un nain qui a traversé le voile pour venir apprendre les soins énergétiques chez nous. Il souhaite ainsi aider son peuple dont la vitalité est perturbée par l'activité humaine. Etant pour la première fois confronté à une telle situation, il cherche des solutions à la source du problème. Les Nains sont des experts en Harmonie. Ils œuvrent sans relâche sur Terre pour la restaurer ou la maintenir. Ils sont les soigneurs de la Nature, offrant des soins à tous les êtres, qu'ils soient du règne animal, végétal, minéral ou éthérique. Pour eux, l'Harmonie inclut toute la Création.

A propos du message : Les lois d'Harmonie ne se limitent pas à une vision unilatérale où tout doit être « positif », « lumineux », etc. Elles intègrent tous les aspects de la vie, au-delà de nos préjugés et de nos conditionnements. La Lumière et l'ombre sont d'un certain point de vue dépendantes l'une de l'autre car c'est par leur deux manifestations qu'il y a mouvement et donc, vie. Pourrions-nous vivre si seul le jour existait ? Et bien, non. Nous avons besoin de la nuit tout autant que du jour et ce, avec toutes les nuances entre les deux. De même, il est important de doser avec justesse. Le maximum est rarement le mieux, mais plus souvent l'excès. Ces lis d'Harmonie font appel à notre bon sens et nous amènent à porter un regard sensible sur notre environnement, à la fois extérieur et intérieur. Elles sollicitent notre ressenti afin de les apprivoiser et les appliquer.

Pratique : Avant de nous agiter à l'extérieur, Nicolas nous propose de nous harmoniser à l'intérieur. Pour cela, installons-nous dans un endroit calme et confortable. Une musique de relaxation est la bienvenue, ainsi que tout ce qui crée une atmosphère de détente et de bien-être : bougie, encens, huiles essentielles, etc. Nous allons nous donner un soin. Il peut se faire assis ou couché. Fermons les yeux et portons notre attention sur notre respiration. Respirons paisiblement. Puis, descendons notre attention jusque sous la plante de nos pieds. Ressentons ce qui s'y passe. C'est par là que nous touchons le sol, la Terre. Prenons une profonde inspiration et faisons monter le souffle de la Terre par nos pieds jusqu'au sommet de notre tête et laissons-nous aspirer par le Cosmos. A l'expiration, le souffle redescend, traverse notre corps (comme à l'inspiration), passe par nos pieds et s'enfonce dans le sol sous la forme de racines. Refaisons cette respiration plusieurs fois jusqu'à nous sentir tel un arbre : les racines bien ancrées en terre, le tronc droit et les branches déployées dans le ciel. Maintenant que nous sommes bien connectés aux forces de la Nature, nous allons utiliser nos mains. Portons cette fois-ci notre attention au-dessus de notre tête et visualisons une colonne de Lumière. Nous allons encore nous servir de notre respiration. A l'inspiration, faisons entrer la Lumière par le sommet de notre crâne (chakra coronal) jusqu'au centre de notre poitrine (chakra du cœur) et à l'expiration, dirigeons-la à travers nos bras jusqu'à nos mains. La Lumière sort alors par nos paumes. Renouvelons ce mouvement autant de fois que nécessaire. Nous sommes prêts à nous donner un soin. Commençons par la zone du visage (chakra de la tête). Posons nos mains à plat, délicatement, sur celui-ci. Avec notre respiration, accompagnons la Lumière, l'énergie, dans notre tête. Faisons-la tourner comme dans une machine à laver afin de nettoyer tout ce qui encombre notre mental, ainsi que nos capacités extra-sensorielles. Puis, laissons-la s'apaiser et se moduler pour nous harmoniser. Une fois le processus terminé, poursuivons par le cou (chakra de la gorge) de la même manière. Continuons ainsi et traitons le buste (mains au centre de la poitrine, chakra du cœur), le ventre (chakra solaire), le bas-ventre et/ou le bas du dos (chakra sacré), et les jambes, en faisant bien descendre l'énergie par la pensée jusqu'aux pieds (chakra racine). Pour finir, revenons au centre de la poitrine et laissons la Lumière culer dans l'ensemble de notre corps. Remplissons-nous tel un vase, puis débordons ! La Lumière sort par les pores de notre peau pour former une bulle. Fixons-la dans le temps et l'espace avec notre intention. Nous sommes en Harmonie. remercions.

Mot-clé : Harmoniser.

*

*

Symbolisme celte :

Paul Marie Duval, dans un article intitulé " Les monnaies et la mythologie. 4. Les monnaies gauloises et la mythologie celtique. (In : Travaux sur la Gaule (1946-1986) Rome : École Française de Rome, 1989. pp. 377-389. (Publications de l'École française de Rome, 116)) s'interroge sur la présence de nains dans la mythologie gauloise :

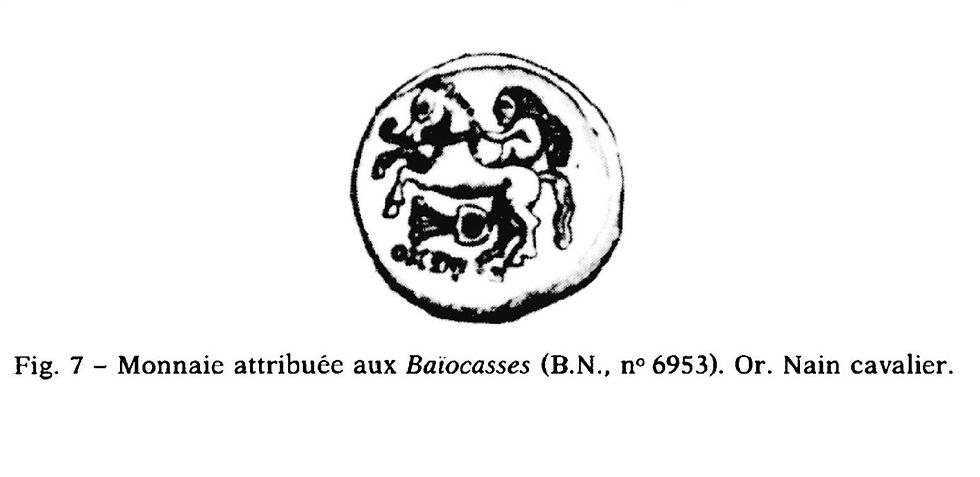

Il serait exceptionnel qu'une mythologie n'eût pas ses géants et ses nains. L'absence de traces écrites nous prive de les connaître chez les Gaulois par leurs faits et gestes. En revanche, il n'est pas impossible de les trouver dans les œuvres d'art et particulièrement sur les monnaies. Pourquoi, sur le bassin de Gundestrup, l'homme immense qui va étouffer une homme normal dans un cuveau ne serait-il pas un géant, même s'il est un dieu ? Ce qu'on pourrait appeler « augmentation d'intensité » ou « intensifiante » est fréquente sur les monnaies : l'énorme loup, le très grand rapace qui surmonte le cheval que menace un grand monstre marin, le long lézard menacé par l'aigle, lui-même, sont de taille gigantesque, et l'on trouverait bien d'autres exemples de ces disproportions significatives. Quant au nain, il est au moins deux monnaies gauloises publiées, dues aux Baiocasses, de Bayeux, qui le représentent de façon certaine (fig. 7) : ramassé sur lui-même, sautillant sur le dos d'un cheval qu'il conduit, il est difforme, corps soufflé et petites jambes atrophiées, grosse tête monstrueuse et probablement forte chevelure couvrant le dos nu. Il est différent, par ces disgrâces, des légers danseurs, sauteurs, voltigeurs et acrobates qui sur de nombreuses monnaies de l'Ouest exécutent sur le dos ou la croupe du cheval des tours de force d'agilité pour impressionner l'adversaire, manœuvre d'intimidation qu'atteste l'épopée irlandaise. Nains et géants peuplent le monde des légendes germaniques : comment n'auraient-ils pas hanté la mythologie celtique la plus ancienne ?

*

Mythologie :

Henri d'Arbois de Jubainville, dans Le cycle mythologique irlandais et la mythologie celtique. (Thorin, 1884) précise le peu de récits liés aux nains dans la mythologie irlandaise :

On sait quelle place importante les nains et les géants tiennent dans la littérature mythologique de la race germanique et dans les contes bretons. modernes. Les nains, dont le nom irlandais est luchrupan, littéralement « petit corpuscule »., apparaissent rarement dans les textes irlandais . M. Whitley Stokes a cité, relativement à eux, un récit légendaire où on les voit enseigner à un roi irlandais l'art de plonger et de se promener avec eux sous les eaux. Ce conte a pénétré dans la glose d'un traité de droit, et cette glose nous l'a conservé. La mention qu'il fait des nains peut être considérée comme une exception.

Selon Marie-Claude Groshens, autrice de "Quelques remarques de géographie mythologique." (In : Revue des sciences sociales de la France de l'Est, N°14, 1985. pp. 111-114) :

Les nains sont le contraire des géants ils s’y opposent par leur taille et (en conséquence par leurs possibilités de déplacement) ils contrastent également par leurs installations celles-ci sont relativement plus nombreuses dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin elles occupent les fonds de vallées minières lorsque ce n’est pas leur sous-sol aussi les nains vivent-ils volontiers auprès des hommes auxquels ils rendent des services familiers. Lorsqu’ils hantent les chaumes c’est près des marcairies ils sont plus malicieux que méchants lorsqu’ils font tournoyer le foin et, lorsqu’ils deviennent angoissants, c’est par leur présence, la nuit, sur les épaules ou la poitrine des voyageurs des routes (comme sur le chemin allant de Ban de la Roche à Barr). A première vue les nains se situeraient donc en position de proximité relativement forte avec les humains.

*

*

Contes et légendes :

Selon Charles Perrault et André Lefèvre, auteurs de Les contes de Charles Perrault : avec deux essais sur la vie et les œuvres de Perrault et sur la mythologie dans ses contes ; des notes et variantes et une notice bibliographique. (Éditions A. Lemerre, 1875) :

Riquet à la houppe semble n'être que le développe ment de l'aphorisme : « l'amour embellit ce qu'il aime. » On y sent toutefois encore le passage d'éléments métaphoriques dont le récit moderne s'est dégagé. L'histoire « d'un prince grenouille qui revient à sa forme première dès qu'il obtient d'être épousé par une jeune fille » se retrouve en plusieurs pays. Selon M. Hyacinthe Husson, cette ancienne tradition symbolique ferait allusion au soleil qui sort des eaux. Si une pareille assimilation paraît douteuse et forcée, du moins reconnaîtra-t-on sans peine dans Riquet, sortant de terre avec ses cuisiniers et ses serviteurs, un de ces nains enchanteurs, gardiens des richesses souterraines, considérées comme la métallisation de rayons enfouis dans le sol.

Ces nains, « sages habitants des montagnes » (L'Edda), tels qu'Andravari, possesseur de trésors accumulés dans une caverne, et qu'Alberich, le gardien du trésor des Nibelungen, ces nains celtiques, germaniques, slaves, qui font cortège à Kovlad, dieu des métaux, sont toujours « fantasques, capricieux, mystificateurs ». Leur caractère les apparente au riche et spirituel Riquet à la houppe, peut- être aussi au malin Poucet. La donnée d'un être faible, misérable ou petit, qui parvient à la puissance et à la gloire, a exercé l'imagination des peuples les plus divers.

Tel est, dans l'Inde, le nain Vichnou qui exécute en moins d'un instant trois enjambées géantes ; dans les pays slaves, Malchik-s-palchik , l'enfant gros comme le doigt, et Pokatigorochek, le pois roulant, conçu d'un pois avalé ; en Allemagne, le Däumling de Grimm, avalé par une vache, puis par un loup, qui pénètre par une fente dans le trésor royal dont il jette l'or à poignées; dans le nord et en Angleterre, Thum bekin, Tom Thumb (Old ballads de Th. Evans), que sa mère couche dans une coquille de noix, et qui de venu, à la cour d'Arthur, un personnage, triomphe des plus vaillants de la Table ronde ; Arthur lui même, représenté comme petit (Contes Gallois du Xe siècle), et disant à Gwenniwar : « Ne me raille pas ; quoique petit, je vaincrais seul cent guerriers » ; chez les Gaels et les Bretons, Pérédur, qui n'est pas nain de corps, mais dont l'esprit est petit, et qui n'en gagne pas moins la coupe d'or (disque solaire de Stésichore, esquif d'Héraclès), laquelle devient plus tard le Saint-Graal ; dans les Flandres, le Martin de Charles Deulin ; dans le pays Wallon, Pocé qui conduit la grande ourse ; dans notre Forez, Plan-pougnet et gros d'in pion (Plein-poignet, gros d'un poing) ; sur les côtes d'Asie-Mineure, en Grèce et en Albanie, Grain de poivre et Moitié de pois.

Presque partout, le début de l'histoire est le même, ou analogue. Des parents, pour une cause ou pour une autre, désirent vivement un enfant, et obtiennent par divers moyens un fils qui n'est pas plus gros qu'un pois, qu'une fève, qu'un moineau, que le poing ou le pouce. Mais c'est là que s'arrête la ressemblance avec le conte de Perrault ; dans les traditions germaniques, slaves, anglaises et même foréziennes, Poucet est conducteur de char ou de bœufs, il se cache dans l'oreille d'une vache, il est avalé par divers animaux. Ces éléments caractéristiques ont absolument disparu de la légende telle que l'a recueillie et rédigée notre conteur ; le sens en était à ce point altéré, incohérent, méconnaissable que les nourrices avaient cessé d'y prendre intérêt ; la mémoire s'en était perdue. C'est ainsi que l'esprit français élimine d'ordinaire tout ce qui est malpropre ou grossier.

M. Gaston Paris, dans une très savante étude, à la quelle nous renvoyons le lecteur (Mémoires de la société de linguistique de Paris, tome I, 4° fascicule) est par venu à reconstituer la fable antique, au moins telle qu'elle a été connue et développée par les Germains et les Slaves. Le petit Poucet est originairement un dieu aryen conducteur et voleur de bœufs célestes, qu'il faut assimiler à l'Hermès enfant des hymnes homériques et des vases peints (où son berceau est un soulier), et que l'imagination populaire a logé dans la plus petite étoile de la grande ourse, dont il guide le char. La démonstration de l'ingénieux linguiste nous paraît complète et rigoureuse ; mais par son appareil scientifique, elle convient mieux à un recueil spécial qu'à cette causerie. Elle n'élucide d'ailleurs que le moindre côté du conte de Perrault, le nom du héros et son caractère divin et lumineux. Contentons-nous donc de savoir que la coïncidence des traditions germaniques, slaves et helléniques « permet de rattacher originairement Poucet à la grande ourse et de faire remonter les plus anciens traits de la légende du petit bouvier céleste à l'époque où on ne se représentait encore les sept étoiles du nord que comme sept grands bœufs errant dans le champ du ciel. »

Nous risquerons ici cependant t une remarque qui paraît avoir échappé à M. Gaston Paris. « Il étoit une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept en fans, » ne peut-on pas voir dans ces premiers mots de notre conte une réminiscence des sept étoiles ou bœufs de la grande ourse ? Ce rapprochement vraisemblable permettrait d'atténuer la part prépondérante que M. G. Paris attribue, dans la formation de la légende, aux Germains et aux Slaves et donnerait à penser que les éléments du conte ont été généralement répandus parmi tous les groupes de la famille aryenne.

Les bottes de sept lieues, la forêt, les cailloux et les miettes semés sur le chemin, la défaite de l'ogre, sont les principaux accessoires substitués par Perrault aux incidents ordinaires de la fable.

*

*

Lu sur le site de l'association Freneytique :

La légende. Sur les hauteurs de Mizoën, un groupe de nains vivait dans des grottes dont les entrées étaient masquées par une forêt dense. En contre bas se trouvait un village gaulois.

Gaulois et Nains vivaient en bons termes, sans se rencontrer, mais dans un respect réciproque. Les nains craignaient les géants gaulois qu’ils savaient bons guerriers, les Gaulois craignaient les nains qu’ils savaient magiciens et jeteurs de sortilèges.

Malheureusement les nains qui ne vivaient qu’entre eux, voyaient leur race souffrir de dégénérescence. Les nouveau-nés étaient rares et quand il en arrivait un, il était malingre, chétif, laid et braillard.

Les enfants gaulois, quant à eux, étaient gracieux, en bonne santé, et vigoureux.

Un jour, la femme du roi des nains décida de remplacer son enfant, braillard par un petit enfant gracieux. Tout d’abord son mari le roi protesta, par peur des représailles, mais face à l’insistance inébranlable de sa femme, céda et accepta de monter le soir même, le rapt de l’enfant gaulois.

La nuit était sans lune, l’expédition furtive et mal attentionnée, constituée du roi des nains, sa femme, son enfant geignard et de deux gardes, se dirigeait en direction du village gaulois.

La substitution de l’enfant fut faite, et les nains retournèrent dans leurs grottes avec le bébé gaulois.

Le lendemain, le peuple des nains découvrit avec stupeur ce nouveau bébé très beau, pendant qu’au même moment plus bas, sur les pentes de la montagne, la mère gauloise était effondrée sur le landau en regardant son enfant devenu laid et braillard, sans doute, pensait-elle, à la suite d’une malédiction ou d’un sortilège.

La mère gauloise pleura si fort que ses sanglots atteignirent les hauteurs de Mizoën et touchèrent la petite reine qui fut prise à sont tour du remords de l’abandon de son enfant et la peine qu’elle avait causée à cette mère gauloise en volant le sien.

Elle décida sans écouter les protestations de son mari de retourner sans attendre au village gaulois pour rendre l’enfant des hommes et reprendre le sien.

La reine se présenta devant la porte et frappa fébrilement. La mère ouvrit, et, sans attendre, arracha le poupon gracieux, qu’elle avait reconnu immédiatement, des bras de la pauvre naine. Cette dernière tenta d’expliquer son geste, elle se confondit en excuses et en piteuses explications tout en récupérant son enfant malingre.

La Gauloise était rentrée dans une fureur épouvantable, criant, vociférant, menaçant, ameutant tout le village. Les nains terrifiés partir avec précipitation se réfugier dans la forêt sans plus attendre.

Les Gaulois alertés par les cris de la femme quittèrent les travaux des champs et rejoignirent le village avec hâte.

Très rapidement, la mère les informa de la forfaiture du peuple nain. Un vent de colère guerrière se souleva dans le village gaulois, qui décida d’anéantir toute trace du peuple nain.

Comme il craignait la forêt et les nombreux sortilèges qu’elle renfermait, les Gaulois décidèrent de la bruler jusqu’au dernier arbre, ouvrant ainsi un passage sans risque jusqu’aux grottes des nains.

Des torches passèrent de main en main, les flammes montèrent et embrasèrent toute la montagne.

Les nains, terrifiés par la colère de leurs voisins, se réfugièrent dans les profondeurs de leur grotte, et très rapidement prirent la décision de quitter les lieux en empruntant des passages confinés et étroits cachés, qu’eux seuls connaissaient. Sans se retourner, ils s’enfoncèrent dans les profondeurs de la montagne et plus jamais on ne les revit.

Avant de disparaitre définitivement, le Grand Magicien du peuple nain, amer et rancunier, décida de jeter un ultime sortilège. Il s’agenouilla, et planta ses doigts dans la terre de la forêt en flamme et invoquât le grand esprit des arbres et lui demanda de tarir le sol sous le brasier, et que de ces cendres plus rien ne repousse jamais jusqu’à la fin des temps. La forêt des nains devint ainsi le Désert de Mizoën, lieu que l’on observe encore aujourd’hui sur les hauteurs du village.

Quand les Gaulois arrivèrent à l’entrée des grottes, ils ne trouvèrent aucune trace des nains, qui s’étaient comme volatilisés. Par crainte de leur retour et d’un nouveau sortilège, ils décidèrent de faire effondrer toutes les entrées des grottes. On dit cependant qu’une d’entre elles aurait échappé à ce châtiment, et que quelques Mizoënets auraient aperçu furtivement, non loin des pentes du Rif-Tor, des petits êtres qui auraient disparu dès le premier regard, instantanément, comme par magie.

*

Littérature :

Le Nain

– Toi, à cheval !

– Eh ! pourquoi pas ! j’ai si souvent galopé sur un lévrier du laird de Linlithgow !

Ballade écossaise.

J’avais capturé de mon séant, dans l’ombre de mes courtines, ce furtif papillon, éclos d’un rai de la lune ou d’une goutte de rosée.

Phalène palpitante qui, pour dégager ses ailes captives entre mes doigts, me payait une rançon de parfums !

Soudain la vagabonde bestiole s’envolait, abandonnant dans mon giron, – ô horreur ! – une larve monstrueuse et difforme à tête humaine !

*

– « Où est ton âme, que je chevauche ! – Mon âme, haquenée boiteuse des fatigues du jour, repose maintenant sur la litière dorée des songes. »

Et elle s’échappait d’effroi, mon âme, à travers la livide toile d’araignée du crépuscule, par-dessus de noirs horizons dentelés de noirs clochers gothiques.

Mais le nain, pendu à sa fuite hennissante, se roulait comme un fuseau dans les quenouillées de sa blanche crinière.

*

*