La Bartavelle

- Anne

- 5 août 2025

- 9 min de lecture

Dernière mise à jour : 2 déc. 2025

Étymologie :

Étymol. et Hist. 1740 bartavelle ornith. (Ac.) ; 1838 bertavelle (Ac. Compl. 1842). Empr. au prov. bartavello (Mistral t. 1 : Bartavello, Bartabello [...] Verterelle, anneau d'un verrou [...] axe contre lequel bat le traquet d'un moulin ; babillard, arde [...] perdrix bartavelle, perdrix grecque [...] oiseau ainsi nommé à cause de son chant qui ressemble au bruit d'un loquet), a. prov. bertavéla (1378 dans Pansier, Hist. de lang. prov., t. 3, 1927, p. 23) et bartavela (1396, ibid.) « verterelle, pièce de verrou » du b. lat. *bertabella (attesté en lat. médiév. vers 1305 sous la forme bartavella « verterelle », Coutumes Mss du monastère de Ste Croix de Bordeaux dans Du Cange), dér. du b. lat. vertibula « articulation, vertèbre » (ives. Ausone, Idylles, 13, praef. p. 205 dans Gaff.). Le traitement du v initial devenu b révèle un mot originaire du Sud-Ouest ; effectivement il est encore recensé avec la signif. de « crécelle » dans l'Atlas ling. de la Gascogne, I, carte no204 au point 7910.

Lire également la définition du nom bartavelle afin d'amorcer la réflexion symbolique.

Autres noms : Alectoris graeca - Perdrix bartavelle - Perdrix de roche - Perdrix grecque - Perdrix royale -

Symbolisme :

Philippe Glardon, auteur de La connaissance des gallinacés sauvages du XIIe au XVIe siècle. (In : L'homme et la nature au Moyen Âge. Paléoenvironnement des sociétés occidentales. Actes du Ve Congrès international d'Archéologie Médiévale (Grenoble, 6-9 octobre 1993) Caen : Société d'Archéologie Médiévale, 1996. pp. 157-165. (Actes des congrès de la Société d'archéologie médiévale, 5) étudie l'image de la Bartavelle :

Tous les commentateurs d'Europe, voire du Proche-Orient, trouvèrent dans leur environnement un équivalent à la rcépôiÇ des Grecs, qui est la Perdrix bartavelle ou son sosie, la Perdrix chukar. La répartition très large des perdrix, alliée au succès de la perdrix judéo-chrétienne, joua contre une réelle connaissance zoologique de l'oiseau. Certes on rencontre ça et là une différenciation entre deux perdrix, surtout parmi les appellations régionales : on connaît par exemple une rothùn ou rot rabhùn autour de Cologne (Gessner, 655), réminiscence de la répartition ancienne de la Perdrix rouge, qui recoupait plus largement celle de la Perdrix grise que de nos jours (Yeatman, 163-164). Mais il n'y a pas au Moyen Age de véritable dessein de spécifier les deux oiseaux. Dans l'ensemble, textes à caractère théologique et textes profanes parlent de la perdrix, animal à valeur emblématique recouvrant plusieurs entités biologiques, selon un processus complètement étranger à la zoologie moderne. L'iconographie le confirme, la perdrix, bien typée par sa taille entre la caille et le faisan, reste très schématiquement représentée jusqu'au XVe siècle au moins.

[...]

La Perdrix bartavelle : Les informations sur la bartavelle sont très maigres. Il ne fait aucun doute qu'on la chassait, mais sa ressemblance avec la Perdrix rouge lui vaut de lui être assimilée dès qu'elle tombe entre les mains d'un étranger à ses quartiers. Seuls quelques appellations régionales ("bartavelo", "bartella", ou "rochassière", Rolland, II, 338) signalent une connaissance localisée. Lorsque les naturalistes du XVIe siècle se voueront à l'interprétation des anciens, ironie du sort, personne ne l'identifiera comme la perdrix d'Aristote, qui a imposé la plupart des connaissances livresques à tous les commentateurs dès le Xllle siècle.

Gessner l'assimile à la Perdrix rouge, qu'il nomme perdix major, et dont il étend la répartition jusqu'en Valais et dans les Alpes rhétiques. Selon, lui, l'appelle "Perdris grecque". Il identifie bien son cri (chacabis), déjà rapporté par Aristote et prétend l'avoir entendue lors de son voyage en Orient, mais il fait de la bartavelle un hybride entre la poule domestique et la Perdrix rouge. Seul Stumpf la décrit fort bien, et en présente une gravure correcte, toutefois sans la distinguer explicitement de sa parente rouge :

La bartavelle (Parnissen) est une autre espèce de poule sauvage des Alpes (...). Elle est aussi grosse que la perdrix grise (Ràbhùn) courte sur patte et trapue. Ses plumes sont de la couleur de la cendre, avec une tête rouge. Si elle est élevée par l'homme, elle devient très familière et est tout à fait charmante. De plus c'est un bon gibier (t. 292 v°).

On remarquera avec l'exemple de la bartavelle que les naturalistes du XVIe siècle sont moins observateurs du fait biologique qu'on a voulu le croire. Ils se sont appuyés sur Athénée (390 b) pour justifier qu'il existe plus d'une perdrix. Mais comme ce dernier en décrit deux, il faut tout faire pour en voir deux dans la nature ; le modèle antique prime encore sur la réalité naturelle.

Les auteurs plus récents, chasseurs ou bons connaisseurs des Alpes, sont donc les derniers détenteurs de la tradition orale. Ils affirment qu'elle a joué un rôle alimentaire d'appoint important dans certaines vallées des Alpes ou d'autres régions, Grèce ou Basse-Italie (Tschudi, 390) ou qu'elle abondait dans les Alpes jusqu'à la diminution drastique de l'agriculture de montagne traditionnelle (Bille, 146). Les rares témoignages sur les méthodes pour la chasser nous proviennent aussi de Tschudi : on recourt le plus souvent à la trappe et au lacet (loc. cit.).

*

*

Michel Desfayes, auteur de l'ouvrage intitulé Origine des noms des oiseaux et des mammifères d'Europe y compris l'espèce humaine. (Editions Saint-Augustin, 2000) étudie le nom de la bartavelle :

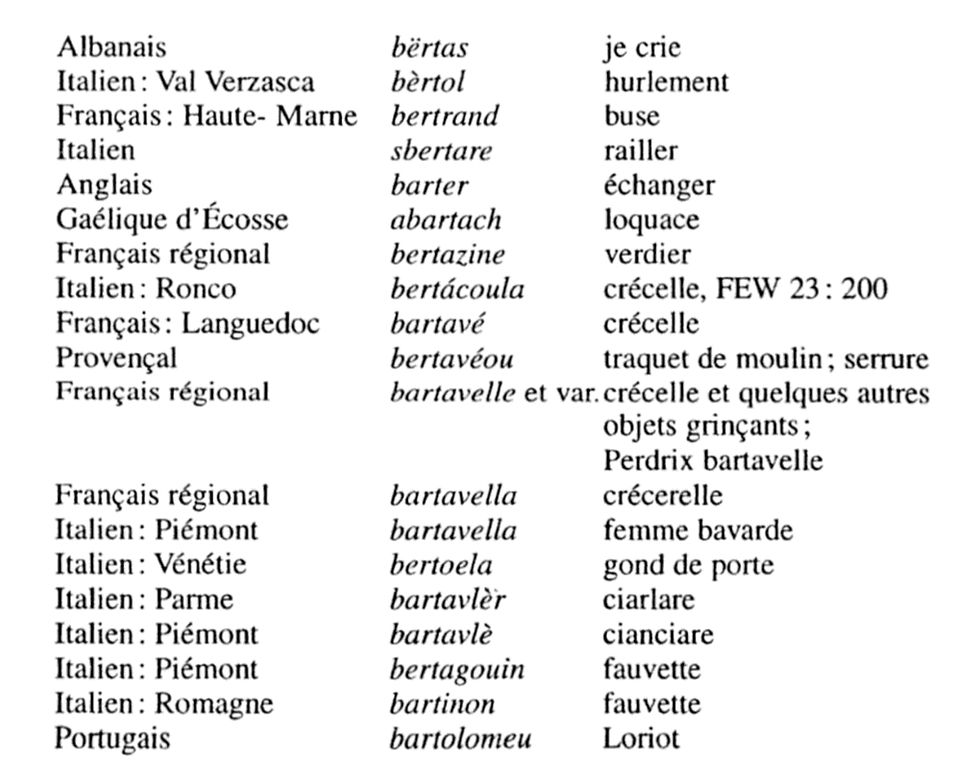

bartavelle. La voix grinçante de cette perdrix lui a valu ce nom donné aussi à divers objets grinçants ou bruyants : Provençal bertavéou « traquet de moulin » et « serrure », Languedoc bartavé « cliquette que l'on agite dans les rues pour annoncer les offices religieux », Français bartavelle et variante « crécelle » et quelques autres objets grinçants, Vénétie bertoela « gond de porte » ; en France et dans le Piémont bartavelle a également le sens de « femme bavarde ». Ces noms se rattachent à une racine bart « grincer, crier, bavarder » suivant les régions :

Dans le Dictionnaire des régionalismes de France, Géographie et histoire d'un patrimoine linguistique (Editions De Boeck/Duculot, 2001) établi sous la direction de Pierre Rézeau, on peut lire la confirmation du lien entre la bartavelle et un son particulier :

bartavelle n. f. 〈Haute-Savoie, Savoie, Ain, Rhône, Loire, Isère (La Mure), Drôme, Provence, Ardèche, Haute-Loire (Velay)〉 fam., péj. "personne qui aime bavarder, papoter". Stand. commère, fam. pipelette. Synon. région. barjaque, bazarette. – Ta sœur, c’est une brave bartavelle quand elle s’y met (MédélicePrivas 1981).

1. Avec toutes ces bartavelles d’Arles qui barjaquent à longueur de journée […], il serait impossible à la plus anonyme des citoyennes de franchir incognito le barrage de ces bazarettes. (Fr. Fernandel, L’Escarboucle, ma Provence, 1992, 44.)

■ variantes. 〈Toulouse〉 vieilli bartabelle (Séguy Toulouse 1950, § 169).

◆◆ commentaire. Emprunté aux parlers francoprovençaux dont il est caractéristique (FEW), bartavelle est attesté, dans le sens décrit ci-dessus, dep. 1852 dans le français de Genève (« bartavelle […] un grand causeur, un babillard » Humbert ; mais déjà ca 1750 le français de Lyon connaissait un emploi voisin : « Un bartavele ou une bartavele, un négligeant » Du Pineau) et bien représenté de nos jours dans le Sud-Est de la France, où l’on a aussi noté le subrégionalisme (Velay, Drôme, Ardèche) bartavé m., à côté de bartavelle f. Il s’agit d’une métaphore sur bartavelle "traquet de moulin" (cf. Oudin 1640 « La langue luy va comme vn Traquet de moulin »), emprunté à aocc. bertavela (1378, Pans 3, 23), bartavele (1396, ibid.), de même sens (v. TLF, qui précise que « le traitement du v initial [de lat. vertibulum] devenu b révèle un mot originaire du Sud-Ouest ») ; le mot y a d’ailleurs été recueilli au milieu du 20e s. (en fr. bartabelle "bavard intarissable", SéguyToulouse, § 169, et en patois de l’Ariège, ALG 204, pt 791 O "crécelle"). On sait que le même mot a pénétré le fr. standard au sens de "perdrix de l’espèce Alectoris graeca qui, en France, a son habitat dans les Alpes (de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes)" (dep. Ac 1740), fondé sur une métaphore voisine, le chant de l’oiseau ressemblant « au bruit d’un loquet » (Mistral).

*

Littérature :

[Le narrateur, un jeune garçon, n’a pas obtenu l’autorisation de participer à la partie de chasse organisée par son père, qui est novice en la matière, et son oncle, qui est expert et ne manque jamais une occasion de rappeler sa supériorité. Il les suit en cachette, à distance, mais il s’est perdu dans la nature haute-provencale.]

Les bartavelles

Oui, c’était bien un vallon, qui se creusait à mesure que je m’approchais. Peut-être était-ce celui du matin ?

Les deux mains en avant, j’écartais les térébinthes, et les genêts, qui étaient aussi grands que moi… J’étais encore à cinquante pas du bord de la barre, lorsqu’une détonation retentit, puis, deux secondes plus tard, une autre ! Le son venait d’en bas : je m’élançai, bouleversé de joie, lorsqu’un vol de très gros oiseaux, jaillissant du vallon, piqua droit sur moi… Mais le chef de la troupe chavira soudain, ferma ses ailes et, traversant un grand genévrier, vint frapper lourdement le sol. Je me penchais pour le saisir, quand je fus à demi assommé par un choc violent qui me jeta sur les genoux : un autre oiseau venait de me tomber sur le crâne, et je fus un instant ébloui. Je frottai vigoureusement ma tête bourdonnante : je vis ma main rouge de sang. Je crus que c’était le mien, et j’allais fondre en larmes, lorsque je constatai que les volatiles étaient eux-mêmes ensanglantés, ce qui me rassura aussitôt.

Je les pris tous deux par les pattes, qui tremblaient encore du frémissement de l’agonie.

C’étaient des perdrix, mais leur poids me surprit : elles étaient aussi grandes que des coqs de basse-cour, et j’avais beau hausser les bras, leurs becs rouges touchaient encore le gravier.

Alors mon cœur sauta dans ma poitrine : des bartavelles ! Des perdrix royales ! Je les emportai vers le bord de la barre – c’était peut-être un doublé de l’oncle Jules ?

Mais, même si ce n’était pas lui, le chasseur qui devait les chercher me ferait sûrement grand accueil, et me ramènerait à la maison : j’étais sauvé !

Comme je traversais péniblement un fourré d’argéras, j’entendis une voix sonore, qui faisait rouler les R aux échos : c’était celle de l’oncle Jules, voix du salut, voix de la Providence !

A travers les branches, je le vis. Le vallon, assez large et peu boisé, n’était pas très profond. L’oncle Jules venait de la rive d’en face, et il criait, sur un ton de mauvaise humeur :

- Mais non, Joseph, mais non ! Il ne fallait pas tirer ! Elles venaient vers moi ! C’est vos coups de fusil pour rien qui les ont détournées !

J’entendis alors la voix de mon père, que je ne pouvais pas voir, car il devait être sous la barre :

- J’étais à bonne portée, et je crois bien que j’en ai touché une !

- Allons donc, répliqua l’oncle Jules avec mépris. Vous auriez pu peut-être en toucher une, si vous les aviez laissé passer ! Mais vous avez eu la prétention de faire le « coup du roi » et en doublé ! Vous en avez déjà manqué un ce matin, sur des perdrix qui voulaient se suicider, et vous l’essayez encore sur des bartavelles, et des bartavelles qui venaient vers moi !

- J’avoue que je me suis un peu pressé, dit mon père, d’une voix coupable… Mais pourtant…

- Pourtant, dit l’oncle d’un ton tranchant, vous avez bel et bien manqué des perdrix royales, aussi grandes que des cerfs-volants, avec un arrosoir qui couvrirait un drap de lit. Le plus triste, c’est que cette occasion unique, nous ne la retrouverons jamais ! Et si vous m’aviez laissé faire, elles seraient dans notre carnier !

- Je le reconnais, j’ai eu tort, dit mon père. Pourtant, j’ai vu voler des plumes…

- Moi aussi, ricana l’oncle Jules, j’ai vu voler de belles plumes, qui emportaient les bartavelles à soixante à l’heure, jusqu’en haut de la barre, où elles doivent se foutre de nous !

Je m’étais approché, et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin, et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d’un cap de roches, qui s’avançait au-dessus du vallon et, le corps tendu comme un arc, je criai de toutes mes forces : « Il les a tuées ! Toutes les deux ! Il les a tuées ! »

Et dans mes petits poings sanglants d’où pendaient quatre ailes dorées, je haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant.

Marcel Pagnol, La gloire de mon père (1957).

Lynda A. Davey, autrice d'une Sémiotique de l'aliment dans les romans français du XIXe siècle. (Thèse de Littérature comparée, Université de Montréal, 1989) relève une métaphore qui relie la bartavelle à la religion :

Certaines transformations, accompagnées d'emprunts psychologiques, imposent à l'aliment un visage humain. Se servant indifféremment de la métaphore et de la métonymie, Grimed actualise le code biologique des relations familiales. Par exemple, le mouton est "l'oncle", l'agneau, "le neveu" (p. 123), la perdrix est "la cousine" de la bécasse (p. 136), etc. Dans la famille des volailles, le coq vierge a pour "oncle" le chapon et pour "neveu" le poulet (p. 186). Mais Grimod s'est vite aperçu que ces allusions ne suffisaient pas à ouvrir l'aliment sur la totalité de la pensée humaine. Le recours aux codes économiques, religieux et sociaux lui sert à créer toute une symbolique des relations humaines. Le pouvoir y est pour beaucoup. Voici des métaphores qui en témoignent. [...] Il y a même des emprunts à la hiérarchie ecclésiastique : "La bartavelle est à la perdrix ce que les cardinaux sont aux évêques." (p. 137).

*

*

Henriette Walter et Pierre Avenas, auteurs de La mystérieuse histoire du nom des oiseaux. (Editions Robert Laffont, 2010) évoque la musicalité du terme bartavelle :

Les premiers mots français d'Andreï Makine : Dans Le Testament français (prix Médicis et Goncourt, 1995), l'écrivain russe Andrei Makine évoque le souvenir de ses conversations d'enfant avec sa grand-mère maternelle, qui était de langue française. Il évoque ainsi deux mots français dont le sens précis lui échappe, mais qui l'enchantent : « Il me fallait inventer une langue inédite dont je ne connaissais que les deux premiers vocables : bartavelles et ortolans ».

*